はじめに

コンビニの「イートインコーナー」は、ちょっとした食事や休憩に便利な存在です。しかし近年、各チェーンの方針や利用状況の変化により、その姿は大きく変わってきています。

この記事を読むと、イートインの最新事情や利用方法、注意点が一目でわかり、自分に合った使い方が見つかります。 読者が安心して利用できるよう、実際の声や具体例も交えてご紹介します。

コンビニ イートイン、今どうなってる?

イートインは単なる飲食スペースから、Wi-Fiやコンセントを備えた「作業スペース」としても注目されるようになりました。出先でちょっとした休憩を取りたいときや、移動の合間に軽く作業を済ませたいときに便利です。また、学生や高齢者にとっても、気軽に座れる居場所として重宝されてきました。

一方で、軽減税率の仕組みやマナー問題もあり、利用の仕方が問われています。

各コンビニチェーンのイートイン戦略を比較

コンビニ イートイン比較表

| チェーン名 | イートイン設置状況 | 特徴・強み | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ローソン | 多い(特に都市部) | パーテーション付き・作業向け設備あり | 混雑時は長居NG |

| セブンイレブン | 限定的(一部店舗) | オフィス街や駅前に設置が多い | 店舗差が大きく、全店にはない |

| ファミリーマート | 縮小傾向(約2,000店舗廃止) | 一部はまだ快適な空間を維持 | 廃止・売場転換が進行中 |

この表からわかるように、各チェーンごとにイートインに対する姿勢が異なります。ローソンは積極的に展開し、セブンは限定的、ファミマは縮小傾向というように、戦略の違いが見えてきます。

- ローソン:イートインを重視し、買った商品をその場で楽しめる空間づくりに力を入れている店舗が多い。中にはパーテーションを設置してプライベート感を演出した店もあります。

- セブンイレブン:テイクアウト中心ですが、一部の新店舗や改装店舗ではイートイン席を設けており、立地条件によって差があります。特にオフィス街や駅前では利用率が高い傾向にあります。

- ファミリーマート:従来は多くの店舗にイートインがありましたが、近年は縮小や売り場転換の動きが進んでいます。それでも駅前など集客力の高い店舗ではイートインを維持しており、地域ニーズに応じて柔軟に対応しています。

イートインの縮小・廃止が進む背景

ファミリーマートは2024年、約2,000店舗のイートインを売り場に転換すると発表しました。背景には、スペース効率の改善や長時間利用によるトラブル防止、そして回転率の向上があります。

イートインは確かに便利ですが、利用者の一部が長時間滞在してしまい、他のお客様が座れないといった課題も生じていました。利用者にとっては休憩場所が減ることになり、残念に思う声も多く聞かれます。SNSでは「仕事帰りに一息つける場所がなくなるのは困る」といった意見も目立ちます。

さらに、コロナ禍以降の生活様式の変化や人手不足による管理コストの増加など、社会的背景も縮小に影響しています。

作業OK? イートインの新しい役割

イートインは、ノートPC作業や勉強場所としても利用されてきました。特にWi-Fiや電源がある店舗では、カフェ代わりに使う人も少なくありません。大学生がレポートを書いたり、ビジネスパーソンがメールを処理したりと、利用シーンは多岐にわたります。

ただし、混雑時の長時間利用は控えるなど、マナーの意識が求められます。カフェと違って「飲食スペース」であることを忘れずに、食事を伴う利用が前提という点も意識する必要があります。

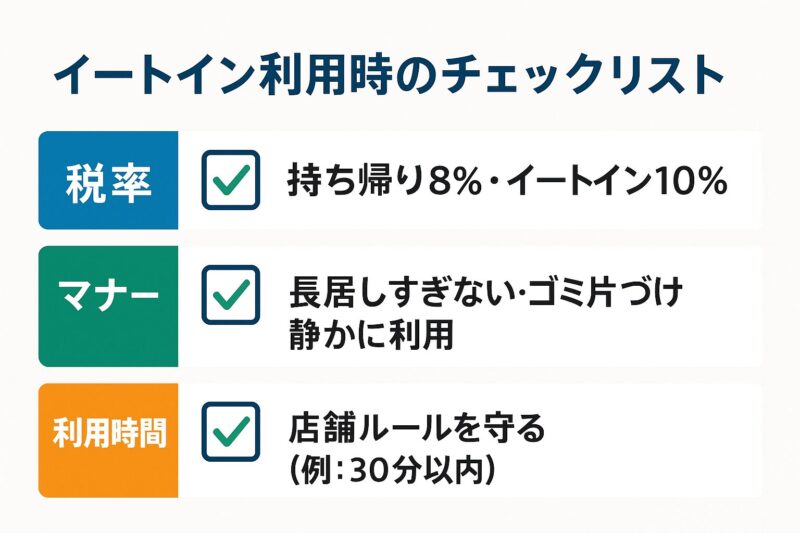

利用時の注意点(税率・マナー)

- 税率の違い:持ち帰りなら8%、イートインで飲食すると10%。この違いはまだ混乱する人も多く、会計時に間違えないよう注意が必要です。特に「つい座ってしまったが、テイクアウトで精算していた」というケースはトラブルにつながる可能性があります。

- マナー:長居しすぎない、ゴミをきちんと片づける、静かに利用するなどが基本です。特に夜間は他の利用者が少なくても、防犯の観点からマナーを守ることが大切です。店舗によっては「30分以内での利用をお願いします」と張り紙を掲げているところもあります。

利用者の声と実際の体験談

- 「駅前のローソンは、休憩スペースとして本当に助かっていた。なくなると困る」(会社員・40代)

- 「ファミマのイートインで毎日勉強していたけど、閉鎖されてからはカフェに行くようになった」(大学生・20代)

- 「子供のお迎え前にちょっと一息できる場所が欲しい。イートインはコーヒーを飲みながら時間調整できる貴重な場所」(主婦・30代)

こうした声からもわかるように、イートインは単なる飲食スペース以上の価値を持っていました。

Q&A:コンビニ イートインに関するよくある疑問

Q1. イートインでお弁当を温めて食べてもいい?

A. 基本的にはOKです。ただし、臭いが強い食品や汁物は周囲に配慮して利用しましょう。電子レンジで温めた直後は熱くなっているため、火傷に注意しつつトレーや紙ナプキンを利用すると安心です。また、周囲の人が快適に過ごせるよう、席を汚さない工夫も必要です。

Q2. イートインを勉強や仕事で利用するのはマナー違反?

A. 長時間でなければ問題ありません。混雑時や利用者が多い時間帯は避け、あくまで飲食目的が優先されます。カフェのように長居する場所ではないため、飲食が終わったら早めに席を譲る心遣いが大切です。ノートPCやタブレットを使用する場合は、音を出さず周囲に迷惑をかけないことも基本マナーです。

Q3. 小さな子どもと一緒に使ってもいい?

A. もちろん可能です。ただし、走り回ったり大きな声を出さないよう、保護者がしっかり見守る必要があります。ベビーカーでの利用も可能ですが、通路を塞がないように注意しましょう。小さな子どもにおやつを食べさせる際は、テーブルを汚したら必ず拭いて帰るなど、次の利用者への配慮も忘れずに。

Q4. イートインが使える店舗を調べる方法は?

A. 各コンビニの公式サイトやアプリで検索できる場合があります。Googleマップの口コミにも「イートインあり」と記載されていることがあります。さらに、SNSで「イートイン+コンビニ名」で検索すると最新の利用状況が投稿されていることもあります。特に新店舗やリニューアル店舗では設備が充実している傾向があります。

Q5. 深夜も利用できる?

A. 店舗によっては深夜帯は閉鎖している場合があります。特に治安や防犯を考慮して、夜間は利用制限が設けられることも多いです。24時間営業のコンビニでも、イートインは0時以降利用不可というケースがあります。深夜に使いたい場合は、事前に店舗の張り紙や公式情報を確認しておくと安心です。

まとめ

コンビニのイートインは便利な空間ですが、縮小の動きもあり「使えるうちにどう活用するか」がポイントになってきています。

- 各チェーンでの戦略や設置状況は異なる

- 税率やマナーに注意して正しく利用する

- 作業や休憩の場としても上手に活用できる

- 利用者の声からも、社会的な**「居場所」**としての役割が見えてくる

- Q&Aを参考にしながら、自分に合った使い方を見つける

これからの利用者の心得としては、**「他の利用者への思いやりを持ち、短時間でも快適な居場所を共有する」**ことが重要です。今後はますます希少な存在になるかもしれません。

近所にイートインがある方は、ありがたく使わせてもらう気持ちを持ちつつ、正しいルールのもとで快適に利用しましょう。